《天道》中为何会删减“五台山论道”的部分呢?这其中究竟隐藏着怎样的秘密?如果没有看过未删减版,很难真正理解这部剧的核心所在。局长在看完完整版后,才对这部剧有了深刻的领悟。

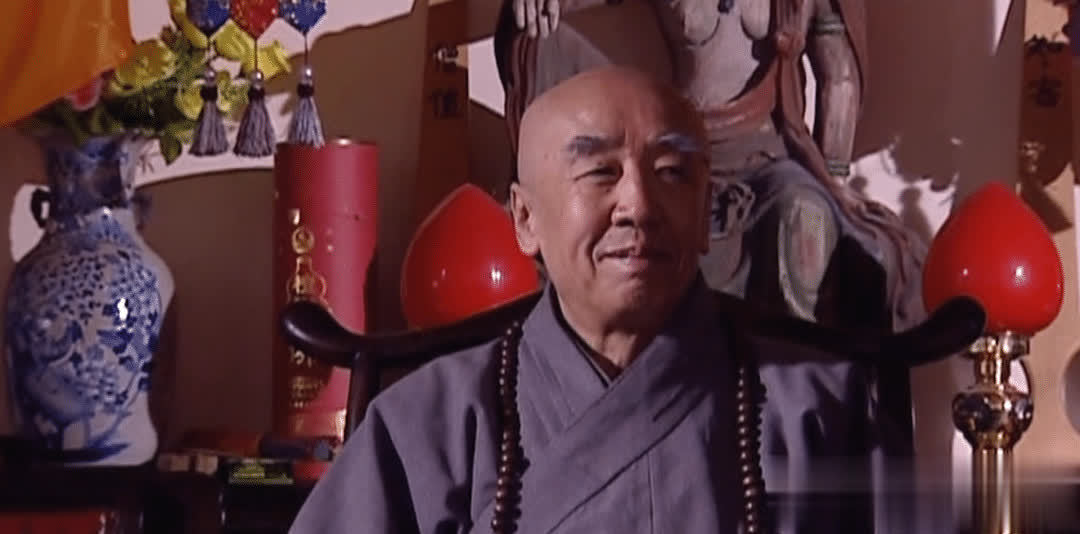

当时,丁元英与韩楚风一同前往五台山,拜谒智玄大师。他们历经三次敲门,才得以见到大师。这段剧情设计精妙,表面上看似是智玄大师对丁元英的考验,实则是丁元英对大师的一种试探。最初,丁元英以 5 万作为敲门砖,试图接洽大师,但大师既不收钱,也拒绝接待。随后,丁元英将金额加至 10 万,依旧被拒。第三次,他改变策略,写了一封信给大师,这才获得认可,得以被小和尚引上山。

丁元英起初用金钱试探大师,若大师收下 10 万元善款,那他就没有上山面见大师的必要了,因为这笔钱足以证明大师还未“得道开悟”,并非真正的觉悟者,只是沉迷外物的伪君子罢了。

后来,大师不仅分文未取,还回复“非也,非也”,可见智玄大师是真正的“觉悟者”。于是,丁元英才呈上提前写好的书信。当书信交到智玄大师手中时,大师即刻同意见他一面。

那么,丁元英的信里到底写了什么呢?其实不过是一些质疑佛门的话。从大师接待他们的第一句话就能明显看出,丁元英的书信激怒了大师。不过,大师境界颇高,不会轻易动怒。

大师质问他们:“什么是真经?修行不取真经又修的什么行呢?”显然,这是针对丁元英的信而问的。此时,韩楚风读出了那封信。

信中写道:“悟道休言天命,修行勿取真经。一悲一喜一枯荣,哪个前生注定?袈裟本无清净,红尘不染性空。幽幽古刹千年钟,都是痴人说梦。”这首词无疑是在挑战传统佛学的根基。一般而言,佛学强调轮回和天命,认为人要修得正果,需生生世世修炼“觉性”,才能达到“自觉圆满”的境界。而丁元英的第一句话就否定了佛家的“轮回”观念,他指出每个人的资质相同,都有自我“顿悟”的可能,并非“天命”注定,靠的是慧根。

同时,他第二句话“修行勿取真经”,全面否定了天下修道者和佛门弟子的修行方式,虽看似强词夺理,但其中却蕴含一定道理。他认为修行关键在于“觉悟”,而非形式上的戒律,“修”只是一种形式,无法获取真经。这也印证了他前面的观点,即遁入空门应是“由心生律”,而非“以律戒心”,以“戒律”束缚自我的修行,本末倒置。

所以,在他看来,所谓的真经就是“寂空涅槃的究极法门”,这种法门只能依靠“悟”,不能依靠“修”。“悟”在“明性”,是一种内在的智慧觉醒,而“修”则是一种外在的行为规范。修行是用行为控制本性,悟道是以本性驱动行为。因此,“悟”才是通往功德圆满的必经之路,“修”则是南辕北辙的做法。

正如那句“虽有信无证者不落恶果,却住因住果住念住心,如是生灭,不得涅槃”所表明的,丁元英认为,那些只把菩萨和佛祖当作信仰的人,虽不会落下恶果,但会受“贪嗔痴”的束缚,内心无法达到寂空涅槃的境界。接着,大师问:“不为成佛,那什么是佛教呢?”丁元英回答道:“佛乃觉性,而非人,人人都有觉性,但觉性并不等同于人。人相可坏,觉性无生无灭,即觉即显,即障即尘蔽,无障不显,了障涅槃,觉行圆满之人,乃佛教人相之佛,圆满即止,即非无量。”

从丁元英的回答可以看出,他认为佛法从深奥的角度讲,是得道天成的奇妙道法;从浅显层面看,佛教有“次第”之分,更像是一种引导人向善的教义,这属于狭义的佛学范畴。那些迷信教义的人,永远无法修成正果、得道成佛,但这些教义也能使世间充满慈悲。丁元英虽然解释的理论正确,但他是用世俗的方式回答问题,并非使用佛教专业术语。因此,智玄大师看出他不是佛门中人,而是依靠自悟达到如此境界,即便如此,也令人赞叹不已。

所以,大师最后说,丁元英已经踏上了“得道”的门槛,离得道只差一步,进则净土,退则凡尘。只是这一步,难如登天。然而,丁元英表示,他与佛的缘分,站在这道门槛上就已经缘尽,不进不出。对于基督,他进不了窄门;对于佛,他也无法得道。他今日前来,并非为了谈佛论道,而是为自己的“扶贫计划”寻求一份安心。

因为他的王庙村扶贫计划,本质上是一种“杀富济贫”之举,试图颠覆甚至摧毁仁人志士建立的秩序,然后以社会的自然规律重塑一套新秩序。这不仅会打破社会阶层结构,还能冲击穷人的观念。大师虽不认可丁元英的方式,并称“得救之道,岂能是杀富济贫”,但他也回答不出“得救之道”到底是什么。同时,他认为丁元英的方式很巧妙,尽管不是真正意义上的扶贫,却能起到投石问路的效果,引发人们对贫富差异这一社会问题的关注。一旦这些问题被提及,必然会有人着手解决,这也算是一种折中的办法。

当丁元英和韩楚风走出寺庙时,他们将扶贫计划分为三个层次:第一层是天上掉馅饼式的不劳而获,称为破格获取;第二层是最不道德的道德,即哲人文化;第三层是不打碎点东西不足以缘起主题,也就是英雄主义。而丁元英的“杀富济贫”正是第三层,以打破中国音响界秩序为手段,挑起贫富矛盾对立,从而引发社会反思。

他这种扶贫的本质是一种秩序革命,所以他内心不安,最终去请教大师自己的行为是否是“得救之道”。大师早已知晓他胜券在握以及这样做的结果,所以既不认可也不否定他的做法,只是让他心安理得。至此,丁元英彻底坚定了自己的做法,并大胆地付诸实践。